Une étude exclusive pour Cheerz

Réflexe spontané pour certains, outil de communication ou masque social pour d’autres, le sourire accompagne nos interactions quotidiennes autant qu’il les conditionne. Derrière ce geste universel se dessinent des attentes, des contraintes et parfois des contradictions : sourire pour rassurer, pour paraître aimable, ou encore pour se conformer aux usages.

Symbole de convivialité et de bienveillance, peut-il aussi devenir source de fatigue lorsqu’il est imposé ? Est-il perçu comme un trait valorisant que l’on aime cultiver, ou comme une obligation implicite, en particulier dans la sphère professionnelle ? Quel rôle joue-t-il dans nos relations proches, face à des inconnus, ou même devant l’objectif d’un appareil photo ?

À l’occasion de la Journée mondiale du sourire, célébrée ce vendredi 3 octobre, Cheerz a confié à l’institut FLASHS le soin d’interroger un panel représentatif de 2 006 Françaises et Français âgés de 18 ans et plus. Leurs réponses dessinent un portrait nuancé d’un geste omniprésent : à la fois spontané et codifié, apprécié et contraint, mais toujours porteur de sens dans la relation aux autres.

Un geste aux fonctions multiples

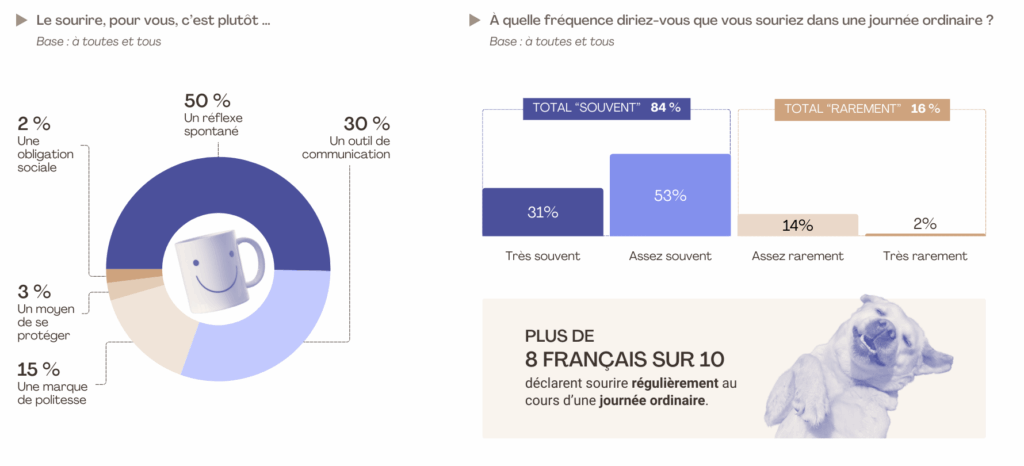

Le sourire, geste universel s’il en est, ne se réduit pas à une seule fonction. Pour la moitié des Français (50 %), il relève avant tout d’un réflexe spontané. Mais pour près d’un tiers (30 %), il s’apparente plutôt à un outil de communication, un moyen d’exprimer ou de faciliter l’échange. D’autres lui attribuent une dimension plus codifiée : 15 % le perçoivent comme une marque de politesse, tandis que de plus petites minorités y voient une forme de protection (3 %) ou une obligation sociale (2 %).

Un réflexe du quotidien

Interrogés sur la fréquence de leur sourire au cours d’une journée ordinaire, plus de huit Français sur dix déclarent sourire régulièrement : 31 % très souvent et 53 % assez souvent. À l’inverse, 14 % estiment le faire assez rarement et 2 % très rarement. Le sourire s’impose donc, pour l’écrasante majorité, comme une attitude récurrente de la vie quotidienne, tantôt réflexe instinctif, tantôt signal adressé aux autres.

Un trait remarqué, parfois complimenté

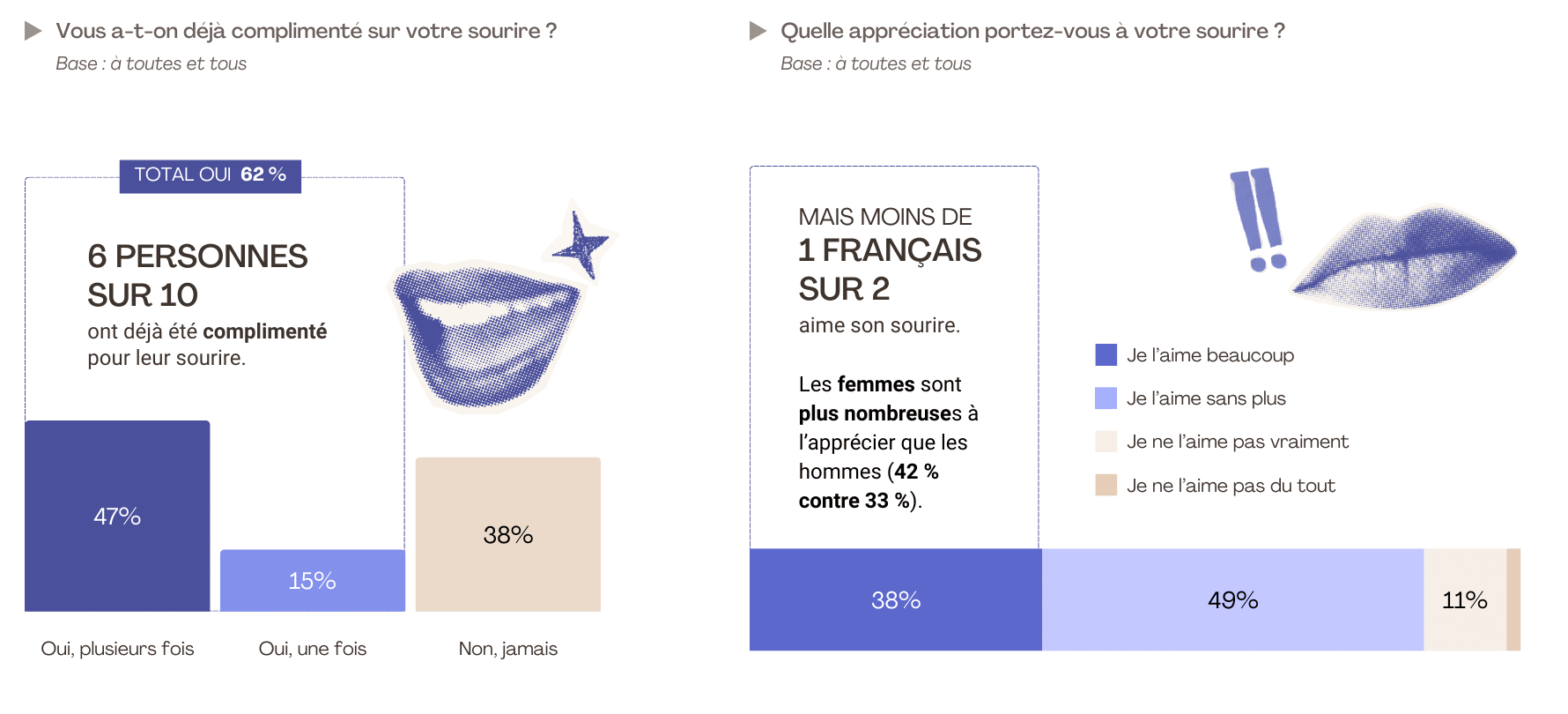

Le sourire est aussi un trait que l’entourage remarque et commente. Près de la moitié des Français (47 %) déclarent avoir déjà reçu plusieurs compliments à ce sujet, tandis que 15 % en ont entendu au moins une fois. À l’inverse, plus d’un tiers (38 %) affirment n’avoir jamais été complimentés sur leur sourire, signe que cette dimension, pourtant visible, ne fait pas toujours l’objet d’une reconnaissance explicite.

Une appréciation globalement positive

Sur le plan personnel, l’appréciation est globalement positive mais nuancée. Près de 38 % disent aimer beaucoup leur sourire et un répondant sur deux (49 %) l’apprécie sans enthousiasme particulier. Les jugements plus critiques concernent une minorité : 11 % déclarent ne pas vraiment l’aimer et 2 % vont jusqu’à affirmer ne pas l’aimer du tout. Dans l’ensemble, la perception oscille donc entre estime sincère et rapport plus distancié, rarement franchement négatif.

Des sourires parfois contraints

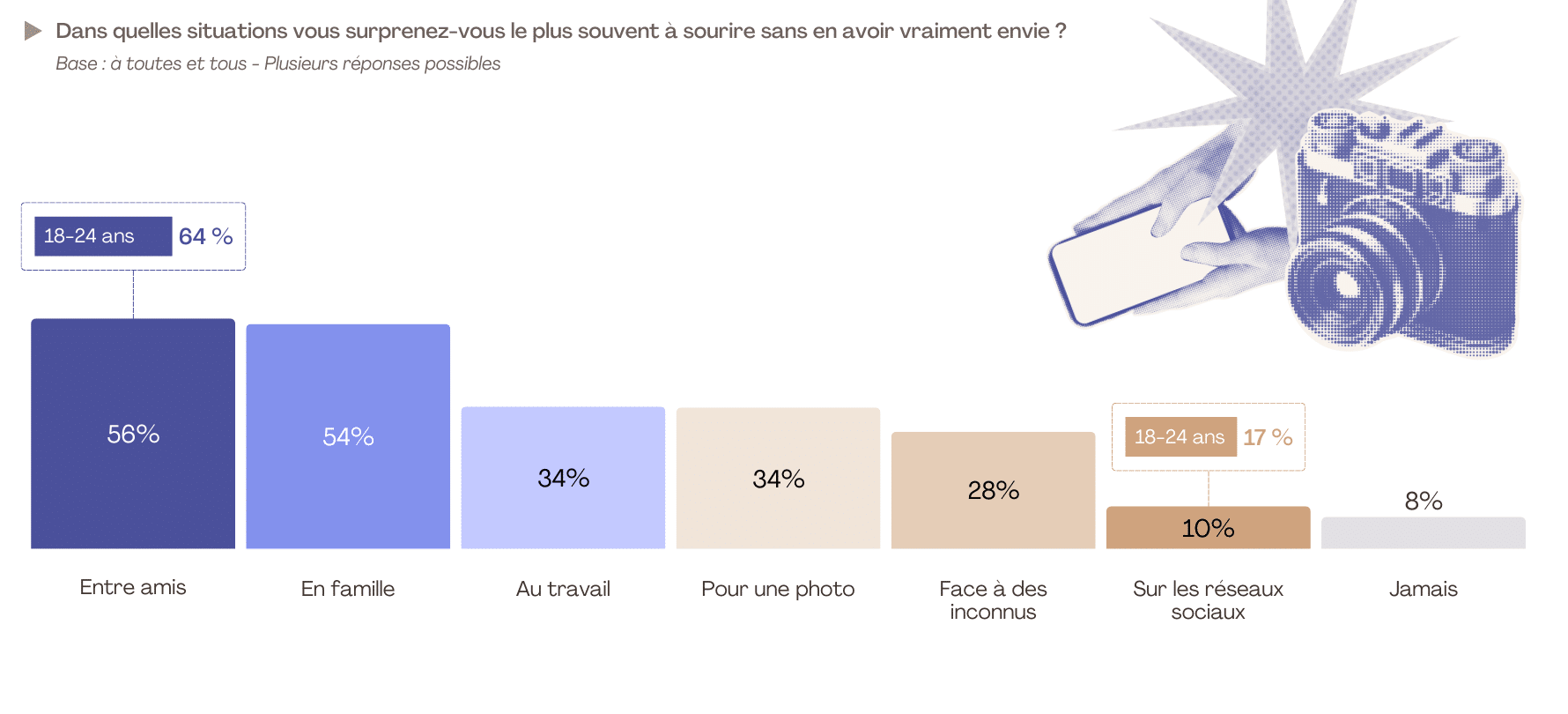

Le sourire ne traduit pas toujours un élan sincère : il peut aussi s’imposer comme une façade. Plus d’un Français sur deux reconnaît se surprendre à sourire sans en avoir réellement envie lorsqu’il est entre amis (56 %) ou en famille (54 %). Le cercle intime, censé être le plus authentique, apparaît ainsi comme un terrain privilégié de ces sourires contraints.

Le phénomène se retrouve également dans des contextes plus formels ou codifiés : 34 % disent sourire malgré eux au travail, proportion identique (34 %) lorsqu’il s’agit de poser pour une photo. Plus d’un sur quatre (28 %) mentionne ces sourires forcés face à des inconnus, et 10 % sur les réseaux sociaux. Une minorité (8 %) affirme n’y être jamais confrontée. Ces résultats montrent que le sourire, loin d’être toujours spontané, peut devenir un masque social, ajusté aux circonstances plus qu’aux émotions réelles.

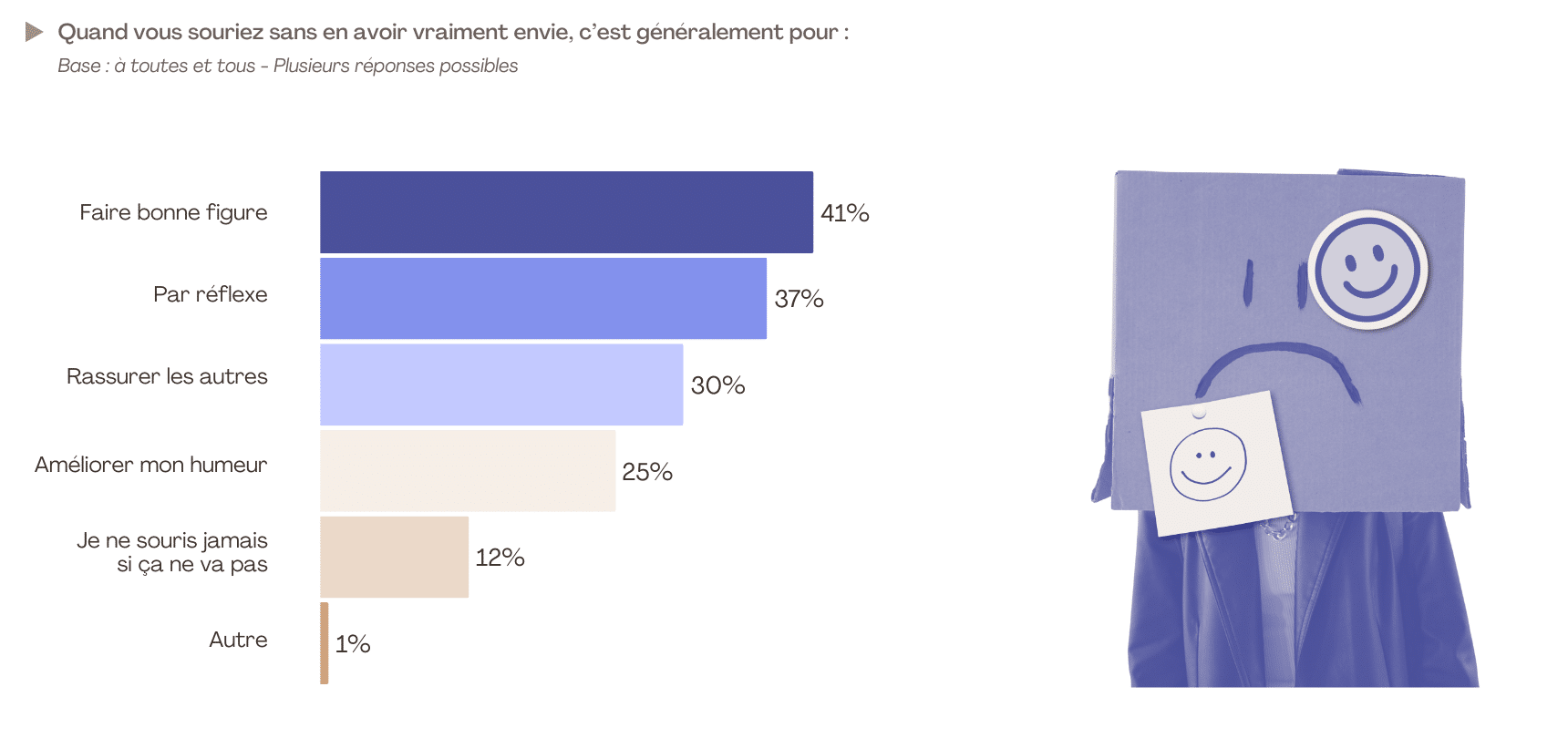

Un geste aux multiples raisons

Les sourires contraints obéissent à des motivations diverses, mais souvent bien identifiées. La raison la plus fréquemment invoquée est celle de « faire bonne figure », citée par 41 % des répondants. Près de quatre sur dix (37 %) expliquent sourire par réflexe, comme un automatisme, sans véritable intention derrière le geste.

D’autres y voient une fonction tournée vers autrui : 30 % disent sourire pour rassurer les autres, tandis qu’un quart (25 %) le font dans l’espoir d’améliorer leur propre humeur. Enfin, 12 % affirment ne jamais sourire lorsqu’ils ne vont pas bien. Le sourire se révèle ainsi tantôt stratégie sociale, tantôt mécanisme inconscient, parfois même tentative de régulation personnelle.

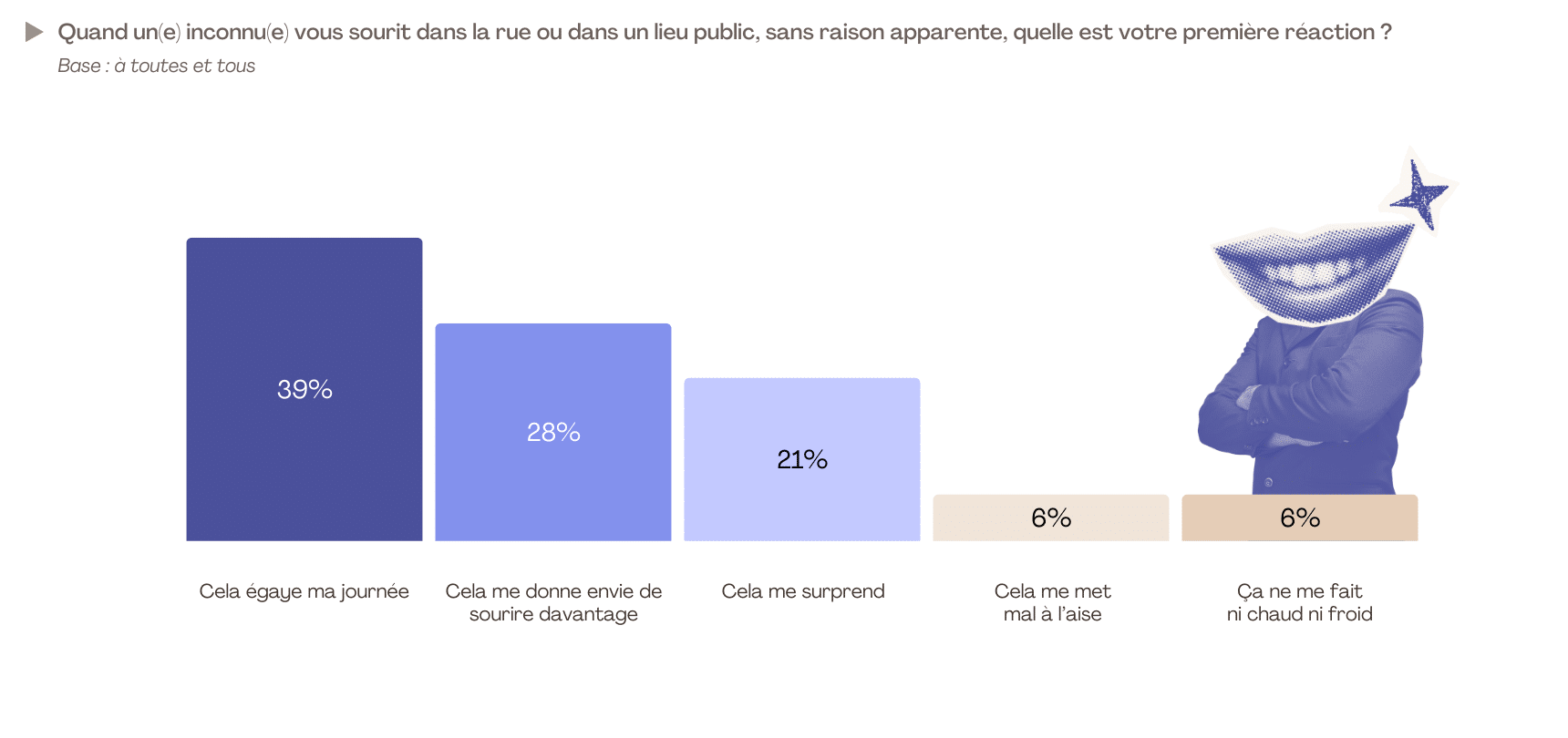

Un sourire croisé qui change la journée

Face au sourire d’un inconnu dans l’espace public, les réactions oscillent entre ouverture et réserve. Pour près de quatre Français sur dix (39 %), ce geste inattendu égaye la journée, tandis que 28 % déclarent qu’il leur donne envie de sourire davantage, entraînant une forme de réciprocité positive.

D’autres accueillent ce sourire avec plus de distance : 21 % disent en être simplement surpris, 6 % admettent qu’il les met mal à l’aise et 6 % n’y voient aucun effet particulier. Dans l’ensemble, le sourire anonyme suscite donc plus souvent une contagion bienveillante qu’un malaise, renforçant son rôle de signal social universel.

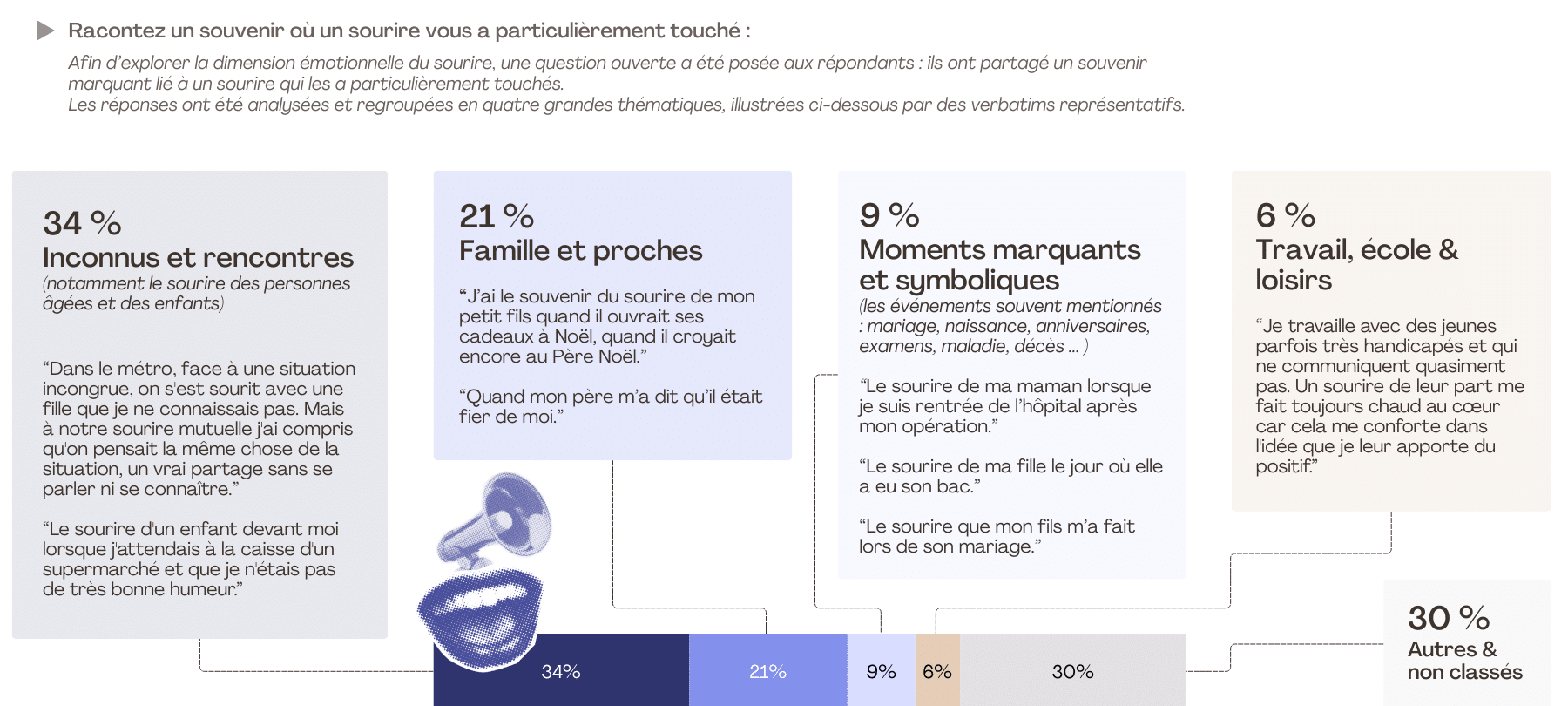

Les sourires qui comptent

Invités à partager un souvenir marquant autour du sourire, les répondants mettent d’abord en avant les rencontres avec des inconnus (34 %), vécues comme de véritables instants de connivence silencieuse. Viennent ensuite les sourires de la sphère intime (21 %), souvent associés à des moments de fierté ou de tendresse, puis les moments marquants de vie (9 %) et les contextes de travail, d’école ou de loisirs (6 %), où le sourire agit comme un signe de reconnaissance ou d’encouragement. Enfin, environ trois répondants sur dix ont partagé des souvenirs plus variés ou plus succincts, qui confirment malgré tout le rôle du sourire comme déclencheur d’émotion et créateur de souvenirs durables.

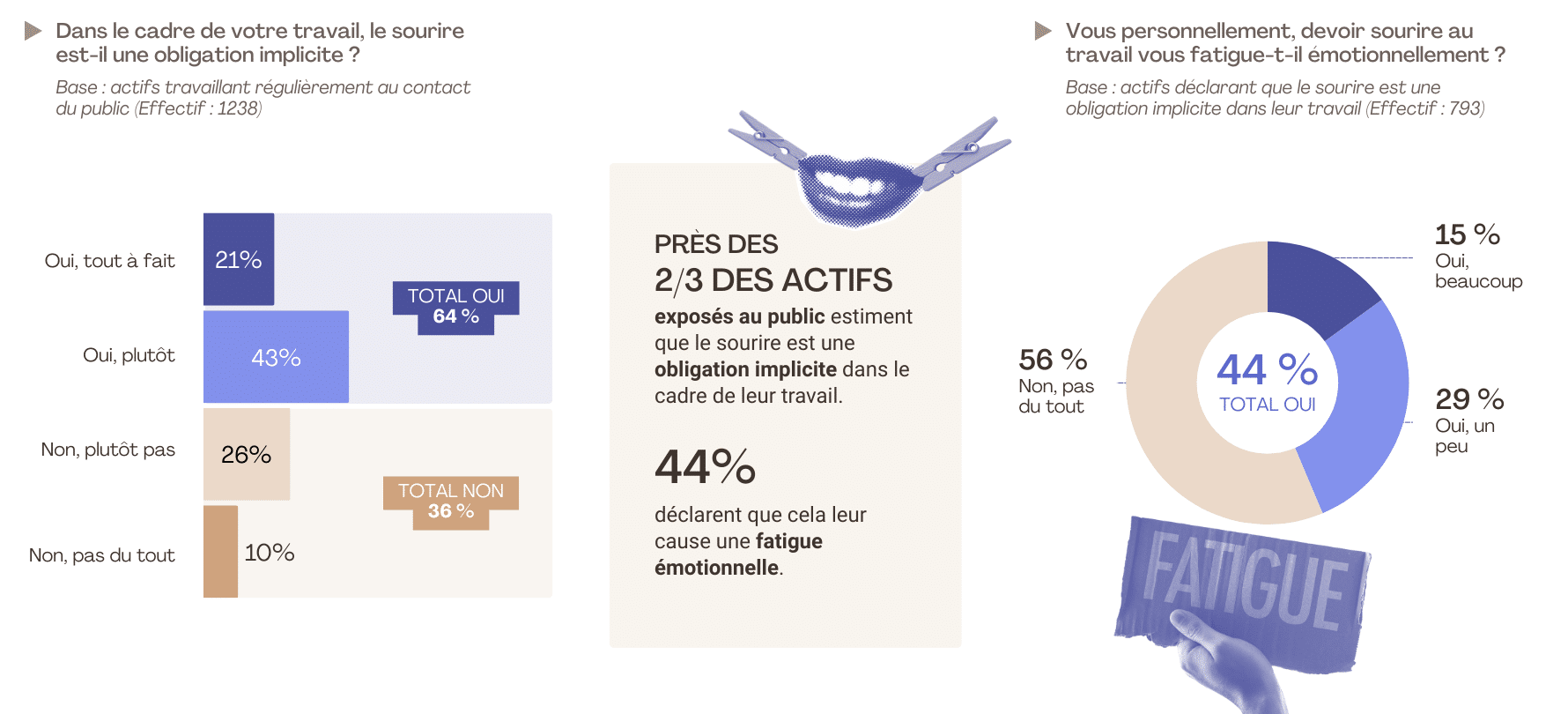

Un code professionnel souvent implicite

Dans le cadre professionnel, en particulier pour les actifs plus ou moins régulièrement exposés au public, le sourire se teinte souvent d’une dimension contrainte. Près des deux tiers des répondants estiment qu’il constitue une obligation implicite : 21 % répondent « oui, tout à fait » et 43 % « oui, plutôt ». Un quart seulement considère qu’il ne s’agit pas vraiment d’une exigence (26 %), tandis qu’un sur dix (10 %) affirme que ce n’en est pas une du tout.

Une fatigue émotionnelle contenue mais réelle

Quant à l’impact émotionnel de cette contrainte, les réponses révèlent un rapport contrasté. Plus de la moitié des personnes concernées (56 %) déclarent ne pas ressentir de fatigue particulière à devoir sourire dans le cadre de leur activité. Mais près de 29 % reconnaissent que cela les fatigue « un peu », et 15 % « beaucoup ». Le sourire au travail, souvent perçu comme un signe attendu de disponibilité ou de bienveillance, peut donc aussi devenir une source d’usure émotionnelle pour une partie non négligeable des salariés.

Ces résultats font écho à une étude menée par des chercheurs des universités d’État de New York, à Buffalo et de Pennsylvanie, publiée en 2019, qui souligne les effets délétères des « sourires de façade » dans certaines professions exposées au public. Selon ces travaux, plus les salariés doivent simuler ou réprimer leurs émotions dans le cadre de leur activité — notamment dans la restauration, la vente ou l’hôtellerie — plus ils présentent un risque accru d’épuisement émotionnel et de comportements compensatoires, tels qu’une consommation d’alcool plus élevée après le travail.

Bonus : En photo, un atout indiscutable ?

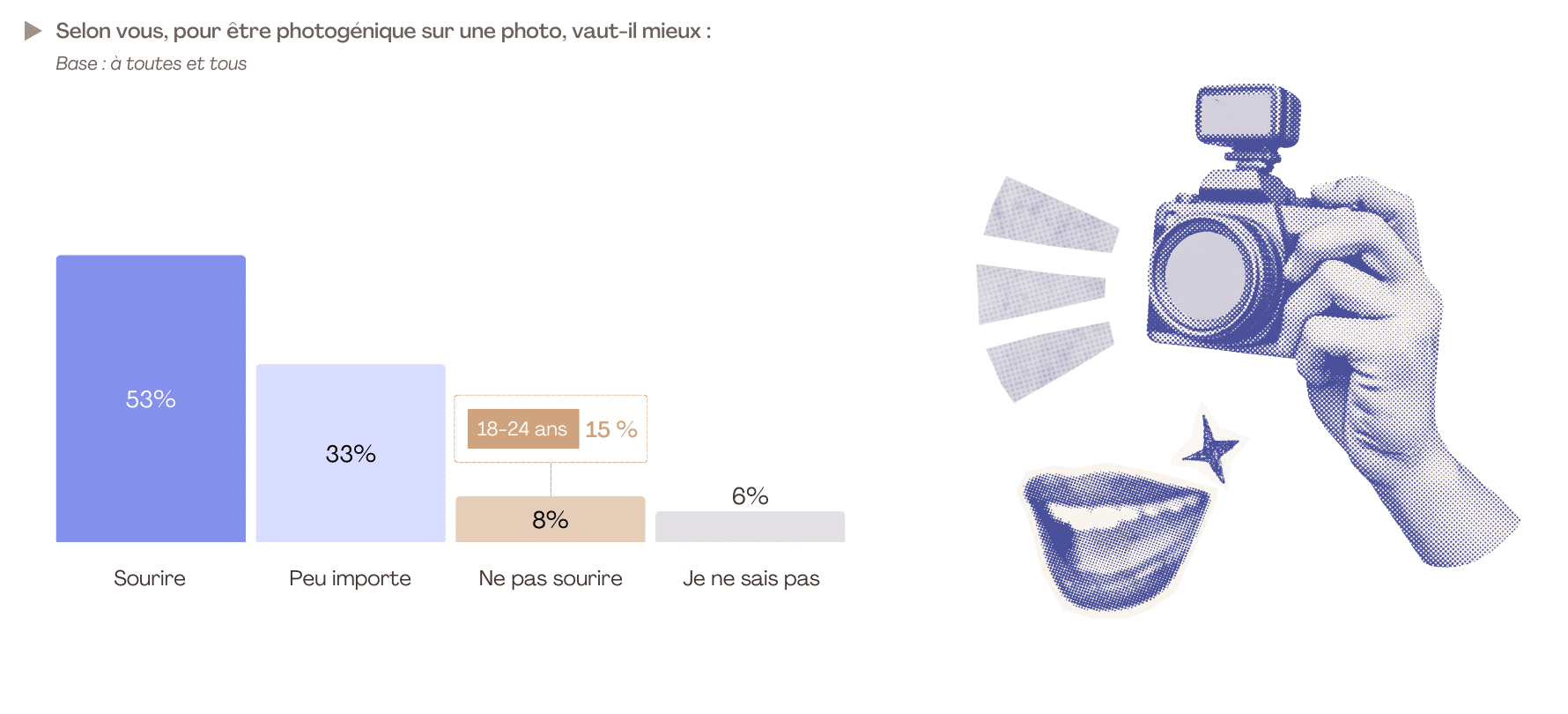

En marge de ces usages quotidiens, le sourire conserve aussi une valeur esthétique. Plus d’un Français sur deux (53 %) estime qu’il rend une personne plus photogénique, quand un tiers (33 %) considère que cela importe peu et 8 % qu’il vaut mieux ne pas sourire. Seuls 6 % déclarent ne pas avoir d’avis.

Les 18-24 ans se distinguent toutefois : 15 % d’entre eux jugent préférable de ne pas sourire sur les photos, soit 7 points de plus que la moyenne. Une différence qui reflète sans doute l’influence des codes visuels des réseaux sociaux, où les poses sérieuses, neutres ou « cool » sont souvent privilégiées au sourire. Un rappel, en somme, que même face à l’objectif, le sourire demeure la manière la plus simple et la plus sûre d’offrir une image positive de soi.